今週のヘッドライン: 2022年01月 4週号

みんなで青色申告 年代を超えて教え合い ―― 藤島地域農業青申会連絡協議会(山形県鶴岡市)(1面)【2022年1月4週号】

青色申告は最大65万円の特別控除や経費計上など有利な点がある一方、近年は手続きの電子化など新たな対応が求められるようになった。山形県鶴岡市の藤島地域農業青申会連絡協議会は、高齢農家から若手まで369人が参加し、青色申告を実施している。農家の教え合いや自主的な学びの体制を重視しているのが特徴だ。5ブロックの会長が年5回、税務署を交えた会議を開き、税制の変更などに理解を深め、地元農家の相談役となっている。JAやメーカーとも連携し、会計ソフトの利用も若手中心に広がっている。

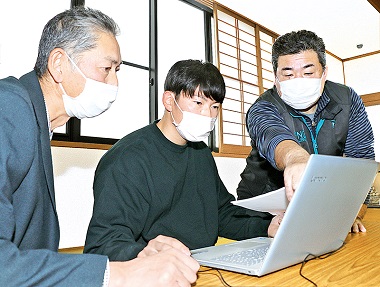

〈写真:若手の冨樫史紀さん(中)の帳簿を見ながら助言する齋藤忠克会長(右)と佐藤浩幸さん〉

見直そう安全対策 春作業前に危険箇所洗い出し リスクの芽を摘め(2面・総合)【2022年1月4週号】

農林水産省は14日、2月14日から18日に「農林水産業・食品産業 作業安全推進WeeK」をオンラインで開くと発表した。特設サイトを設けて、「農林水産業・食品産業の作業安全推進シンポジウム」や作業安全対策の取組事例の紹介、分野別の会議などを開催する。農作業中の死亡事故は毎年300件前後発生。建設業などと比べても発生率が高く、死亡事故の約88%を65歳以上が占める。春作業が本格的に始まる今の時期から作業安全に対する意識や知識、技術を高めるとともに、誰もが安心して農作業に取り組める環境を整備することが重要だ。

農水省 農政改革6法案の概要示す 自民党 土改法改正骨子を了承(2面・総合)【2022年1月4週号】

農林水産省は19日、自民党農林関係合同会議で、今通常国会に提出予定の6法案の概要を説明。うち土地改良法改正案は骨子を示し、了承された。

土地改良法改正案は、農用地の集積を促すため、農業者の費用負担・同意を求めない防災事業の対象に、農業用用排水施設を追加。農地中間管理機構(農地バンク)が借り受ける農用地の基盤整備事業の対象にも農業用用排水施設などを追加する。年度内成立を目指す。

台風、豪雨が頻発 増えるイノシシ 被害の未然防止に貢献 ―― NOSAI茨北、NOSAI県央南のNOSAI部長(茨城県)(3面・NOSAI部長)【2022年1月4週号】

茨城県のNOSAI団体では、地域の事情に精通する共済部長(NOSAI部長)や推進員が、組合員農家の営農と暮らしを守るために活躍している。自然災害や鳥獣害が頻発する中、備えの大切さをアピールするとともに、被害の未然防止に努めるNOSAI茨北(茨城北農業共済事務組合)とNOSAI県央南(県央南農業共済組合)の2人に話を聞いた。

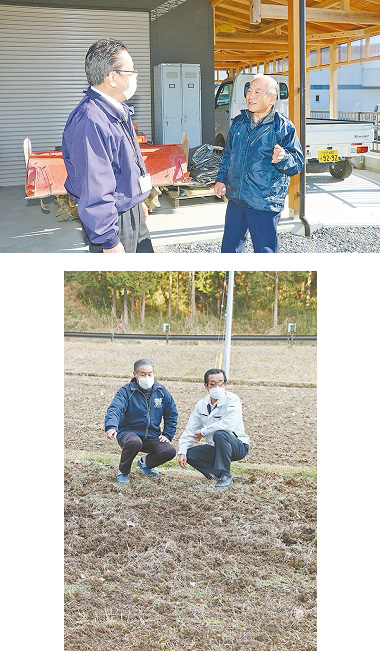

〈写真上:NOSAI職員とのコミュニケーションを大切にする北茨城市中郷町の根本善三郎さん(右)〉

〈写真下:イノシシに荒らされた水田で状況を説明する笠間市笠間の藤澤伸一さん(左)〉

カリウムの過剰や欠乏 生育障害の要因に(9面・営農技術・資材)【2022年1月4週号】

土づくり推進フォーラム(事務局・日本土壌協会)はこのほど、「カリウムの欠乏と過剰による作物生育障害発生の現状と対応」をテーマに土づくり推進シンポジウムを開催した。カリウム過剰によるホウレンソウの食味などへの影響や、欠乏によるトマトの灰色カビ病の発生増加の事例と対応策を示した二つの発表の概要を紹介する。

脱プラスチック肥料で環境を守る ―― 高校生ビジネスプラン・グランプリ 宮城県農業高等学校が最優秀賞(5面・すまいる)【2022年1月4週号】

全国の高校生が新たなビジネスのアイデアなどを競う「第9回高校生ビジネスプラン・グランプリ」(日本政策金融公庫主催)の最終審査会がこのほど、都内で開かれ、プラスチックでコーティングしない水稲用肥料を開発し、環境汚染を防止するプランを発表した宮城県農業高等学校が最優秀賞のグランプリを受賞した。全国353校、3087の応募があり、書類選考を通過した10校の生徒が独自のプランを発表。農業関連は4題あった。

〈写真:同校「農業経営者クラブ」のメンバー。左から目黒花織さん(2年)、河東田彩花さん(1年)。右は顧問の山根正博教諭〉

需要高まる国産大豆 振興の鍵は安定生産(6面・流通)【2022年1月4週号】

需要に応じた大豆の安定生産をテーマとする東海大豆検討会(主催:東海農政局)が13日、オンライン方式で開かれた。国産大豆は、国内食用大豆需要量105万3千トン(2020年度)の約2割を占め、今後も需要増加が見込まれる一方、生産量や品質が天候に左右されやすく、価格の安定や販路の確保など課題が多い。同検討会では、安定生産の確立に加え、消費者への理解醸成も重要との声が挙がった。