今週のヘッドライン: 2021年09月 1週号

減らない家畜による負傷事故 ゆとり持った飼養管理を(1面)【2021年9月3週号】

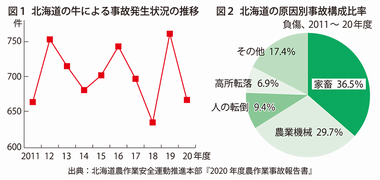

家畜に踏まれる、蹴られる、挟まれる、突かれる......。畜産農家の飼養管理作業中の事故が後を絶たない。北海道農作業安全運動推進本部によると、道内の牛や馬、豚が原因の死傷事故は、2020年度は799件発生。そのうち、牛による負傷事故が667件を占める。牛と接触する頻度が高い酪農家の事故が多く、入院ともなれば治療費などの負担や労力不足など経営に与える影響は大きい。事故防止には、牛や環境、人に潜む危険に気付き、危険を改善する行動ルールを作ってゆとりを持った飼養管理作業を実践し、不具合があれば改善の繰り返しが重要だ。

農水省 輸入小麦の政府価格19.0%引き上げを発表 依存脱却へ国産振興を 育種や技術開発に力注げ(2面・総合)【2021年9月3週号】

農林水産省は8日、2021年10月期(10~3月)の輸入小麦の政府売り渡し価格を、21年4月期(4~9月)に比べ、主要5銘柄平均で19.0%引き上げると発表した。加重平均価格はトン当たり9890円上がり、6万1820円となる。トウモロコシの高騰による飼料用小麦の需要拡大、日本向け産地の作柄悪化、海上運賃の大幅な上昇など買い付け価格の値上がりを反映した。新型コロナウイルスの感染拡大で昨年、ロシアなど主要な小麦輸出国が輸出規制を実施した。また近年は、世界的に顕著な高温や大雨などの災害が頻発する。政府は国産小麦の需要拡大と増産に向け、新品種や安定生産技術の開発・普及に尽力すべきだ。

農水省 環境保全型直払制度第三者委員会 みどり戦略踏まえ見直し(2面・総合)【2021年9月3週号】

農林水産省は6日、環境保全型農業直接支払制度に関する第三者委員会を開き、化学肥料・化学合成農薬の低減や有機農業の拡大を掲げた「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、環境保全型農業の一層の推進に向け、制度の見直しを検討する方針を示した。農家を対象にしたアンケート調査などを実施し、2022年度の中間年評価や24年度の最終評価に反映する。

被害無くとも備え万全 水稲共済全相殺方式に移行 最大補償9割と手厚く データ基に共済金算定(3面・農業保険)【2021年9月3週号】

「来年産の『一筆方式』廃止を知り、今年産水稲からより補償割合が高い『全相殺方式』に切り替えた」と話すのは、秋田県横手市雄物川町で水稲約2.5ヘクタールを栽培する大久保清助さん(71)。水稲共済の一筆方式は、損害評価員を担う農業者の負担軽減などを理由に今年産を最後に廃止される。NOSAIでは、一筆方式の加入者に説明し、水稲共済の全相殺方式や収入保険などへの移行を促している。

〈写真:秋田県横手市の大久保清助さん〉

コシヒカリ 冬の堆肥施用だけで栽培 収量は慣行と同等(9面・営農技術・資材)【2021年9月3週号】

冬の堆肥施用だけで「コシヒカリ」を慣行と同等の10アール当たり収量480キロを確保する滋賀県草津市の田渕竹男さん(38)。水稲30ヘクタールのうち1ヘクタールで土壌微生物の働きなど土壌肥沃(ひよく)度を数値化する診断技術「SOFIX(ソフィックス)」を土づくりに生かした。「微生物が多様な土壌にすることで、安定生産につなげたい」と話す。炭素分が多い馬ふん堆肥を主体に施用。栽培期間中は施肥しないため、資材コストや作業時期の分散にもつながると期待する。

〈写真:中干し前に生育を確認する滋賀県草津市の田渕竹男さん(2021年7月)〉

夜空を眺めて楽しもう 今秋の天文現象 ―― 国立天文台天文情報センター普及室長の縣秀彦さん(5面・すまいる)【2021年9月3週号】

出来秋を迎え、農作業が本格化する中、仕事終わりに家族で夜空を眺めて天体観測を楽しみませんか。教育学博士で国立天文台天文情報センター普及室長の縣秀彦さんに、今秋の注目の天文現象を紹介してもらう。

貴重な体験、もっと農業学びたい 高校生が空散学習【9月3週号 岩手県】

【岩手支局】奥州市の胆沢地域無人ヘリコプター防除協議会(高橋善行会長=57歳)では、県立水沢農業高校の授業で、無人ヘリコプターと産業用ドローン(小型無人機)を使用した防除作業を披露。薬剤の散布作業を間近で見た生徒は「貴重な体験ができた」と話した。この授業は、同協議会が同校からの依頼を受け、昨年からヤンマーヘリ&アグリ株式会社東北営業所と共同で散布作業を披露している。当日は同校農業科学科作物専攻班の2年生8人が、同校の敷地内にある水稲実習田2.1ヘクタールで、無人ヘリコプターと産業用ドローンの2機を使用した薬剤散布作業を見学した。無人ヘリを使用した防除では、機械を操縦するオペレーターと機体の様子を目視で確認する補助者が連携して作業。連続稼働時間は約40分、薬剤は最大32リットル搭載できる。作物から3~4メートルの高さで飛行し、およそ6分間で作業は完了した。続いてドローンを使用した防除を見学。ドローンの連続稼働時間はバッテリー1個でおよそ10分で、搭載される薬剤は最大16リットルだ。搭載するセンサーにより、障害物への衝突を自動で回避するなど操縦の負担を大幅に軽減している。「全自動航行による作業が最大のメリット。散布する圃場の四隅を作業前にドローンに記憶させることで、自動で散布することが可能」と高橋会長。見学した佐藤蓮貴〈はずき〉さんは「通常の授業ではできない貴重な体験をすることができ、農業をもっと学びたいと思った」と話す。

高橋会長は「今回の授業が農業への関心をさらに持つきっかけになればうれしい」と話した。

〈写真:無人ヘリコプターの操縦方法を生徒に教える高橋会長〉