今週のヘッドライン: 2021年11月 1週号

豪雨被害、コロナ禍...... 前を向き 営農続ける(佐賀県内)(1面)【2021年11月2週号】

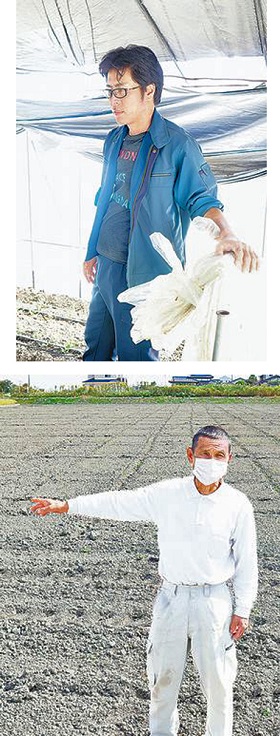

「ここまで雨が降るとは。去年のコロナも含めて3年連続で経営に影響する被害が続いている」と話すのは、佐賀県白石町廿治(はたち)の溝上宏樹さん(34)。今年8月11日からの前線による大雨で、佐賀県では大豆5126ヘクタール(10月20日時点)が冠水するなど、農業被害額は約156億円に上る。溝上さんもキクのハウスや大豆の圃場が冠水する被害を受けたが、直後からキクの親株の枯死を防ぐため酸素供給剤を施用するなど営農を再開。大豆が冠水して全損となった武雄市北方町の草場耕八さん(65)も、小麦などの作付けに向けて準備する。

〈写真上:「農機具が水に漬からなかったのは不幸中の幸い」と白石町廿治の溝上宏樹さん〉

〈写真下:冠水した大豆の圃場で被害について話す武雄市北方町の草場耕八さん〉

今世紀末の穀物収量 大幅減の予測 温暖化影響 想定より早く(2面・総合)【2021年11月2週号】

国立環境研究所と農研機構などが参加する国際研究チームは1日、地球温暖化による気候変動が世界の穀物収量に及ぼす影響予測を発表。今世紀末の穀物収量は大幅に減少し、特にトウモロコシは現在に比べ24%減少する見通しで、収量の変化は2030年代後半から顕在化すると予測した。14年の前回比で10年以上悪化が早まっており、従来の想定より早い適応策の推進が必要と訴えている。

RCEP 来年1月1日発効へ 農相 輸出促進に意欲(2面・総合)【2021年11月2週号】

日中韓と東南アジア諸国連合(ASEAN)など計15カ国による「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効することについて、金子原二郎農相は11月5日、閣議後会見で「巨大市場への農林水産物の輸出促進に資する環境が整備された」と発言。「成果が最大限に発揮されるよう生産基盤の強化や新市場の開拓の推進に必要な策を講じていく」と述べた。

野菜 少量多品目で個人向け宅配を拡大 コロナ禍で強み発揮 ―― 野口ファーム(兵庫県南あわじ市)(3面・ビジネス)【2021年11月2週号】

農地2ヘクタールで野菜40品目などを栽培する兵庫県南あわじ市の野口ファームは、コロナ禍による飲食店需要の大幅な落ち込みを機に、2020年から個人向け宅配を拡大している。野菜セットはリピーターを着実につかみ、年間600件を見込む。代表の野口俊さん(37)は「コロナ禍によって、少量多品目のリスクへの強さが再確認できた」と話す。栽培試験や販売対応の業務量を意識して年間の作付け回数を抑えたことが役立った。子育て世帯に絞ってブランド化し、子供が食べやすい品種選定・栽培に努めて、有利販売につなげている。

〈写真:「気になる品種は、実際に栽培して味を確かめている」と代表の野口俊さん〉

温州ミカンの双幹形仕立て 早期成園化 省力・多収に(7面・営農技術・資材)【2021年11月2週号】

福岡県農林業総合試験場は、温州ミカン栽培で2本の主枝をV字型に配置する樹形「双幹形仕立て」を開発した。樹幅が小さく密植が可能なため、定植8年目までの累積収量は開心自然形の慣行栽培と比べ、15%多く、早期成園化が期待できる。摘果や剪定(せんてい)などの各作業も省力化できるとして、果樹農家による実証栽培が始まった。

〈写真:定植2年目の苗木。主枝は畝と平行に誘引する〉