今週のヘッドライン: 2021年11月 1週号

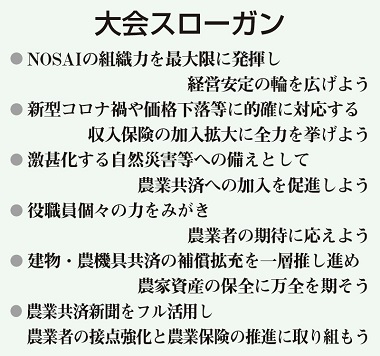

全国NOSAI大会 備えの大切さ届ける(1面)【2021年11月4週号】

NOSAI協会(全国農業共済協会)は25日、東京都内で「『安心の未来』拡充運動令和3年度全国NOSAI大会」を開く。大会には全国のNOSAI関係者らが参加。大雨などの災害が頻発する中、共済金の早期支払いなどを通じて被災農家の経営再建・安定を後押ししていく決意を新たにするとともに、コロナ禍や価格下落などに対応する収入保険の加入目標の早期達成を目指すことを確認。すべての農家に農業共済と収入保険によるセーフティーネットを届ける同運動の完遂に組織を挙げて取り組むことを決議する。

地域の活力創造本部 スマート農業、輸出、みどり戦略推進 田園都市国家構想実現へ(2面・総合)【2021年11月4週号】

政府は18日、「農林水産業・地域の活力創造本部」を開き、農林水産政策の主要課題と対応方向をまとめた。スマート農林水産業の社会実装や農林水産物・食品の輸出、農林水産業のグリーン化を推進し、成長産業化と持続可能な食料システムの構築を促していく。本部長の岸田文雄首相は「農業の成長産業化を進めるとともに、家族農業や中山間地域農業を含め、農林水産業の持つ多面的機能を維持し、多様で豊かな農林水産業を構築する」と表明。金子原二郎農相を中心に、次期通常国会に提出する法案や各分野の具体的方策を年内にも取りまとめるよう指示した。

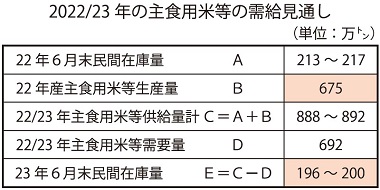

2022年産米 農水省が適正生産量675万トン、4万ヘクタールの作付け転換必要と発表(2面・総合)【2021年11月4週号】

農林水産省は19日、2022年産主食用米の需給見通しを発表。適正生産量を675万トンとした。21年産の生産見込み701万トン(10月25日現在、作況指数101)より26万トン少ない水準。作況指数100で算定される696万トンとの差は21万トンとなり、22年産はさらに面積換算で4万ヘクタールの作付け転換が必要となる。

農家経営支える農業保険 2021年の災害 大雪でハウス、畜舎が倒壊 記録的雨量で圃場冠水(5面・特集)【2021年11月4週号】

2021年は、前年から続くコロナ禍で生活様式の変化や業務需要減など農産物需給が変容する中で、大雪や大雨、凍霜害などによる農業被害が発生した。被災地域のNOSAIでは、共済金の早期支払いに向けた被害状況の把握と迅速・適正な損害評価、収入保険のつなぎ融資の周知などに全力を挙げた。地球温暖化に伴う気候変動は、農業生産にさまざまな悪影響を及ぼし、被害の激甚化が指摘されている。今年の被害を振り返る。

〈写真:雪で倒壊したビニールハウス(NOSAI新潟)〉

無人走行車とドローン かんきつで自動防除を実証 省力・効率化に期待(長崎県農林技術開発センター)(9面・営農技術・資材)【2021年11月4週号】

長崎県農林技術開発センターは先ごろ、西海市白崎基盤整備地区で温州ミカンの防除実証試験を行った。無人走行車両(UGV)を使い、位置情報を利用した自律走行と、作業者から2メートルほどの距離を保ち自動で追従走行する2パターンで、いずれも正常に動作することを確認した。13からなる関係機関や団体、民間企業などで「長崎かんきつスマート農業実証コンソーシアム」を構成し、かんきつ経営のスマート技術による生産から出荷までの省力化や、電子タグ(RFID)やスマートPOSシステムなどを活用した新しい販売手法の構築などを目指している。

〈写真:自動走行で薬剤に見立てた水を散布する無人走行車〉

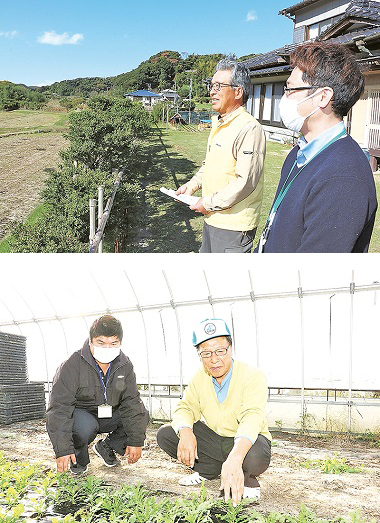

高齢化・担い手不足の中で奮闘 地域の未来 守りたい ―― NOSAI千葉のNOSAI部長(3面・NOSAI部長)【2021年11月4週号】

NOSAI千葉(千葉県農業共済組合)では、広報紙の配布などを通じて、組合員とNOSAIとの懸け橋として活動するNOSAI部長がいる。損害評価員も兼務する2人のNOSAI部長を訪ねた。

〈写真上:圃場を見渡す富津市小久保の藤平清一さん(左)とNOSAI職員〉

〈写真下:自家用のシュンギクを栽培するハウスでいすみ市岬町の鶴岡芳和さん(右)とNOSAI職員〉

パックご飯 日常にも浸透 在宅増加が追い風に(7面・流通)【2021年11月4週号】

主食用米の需要減退が続く中、包装米飯(パックご飯)は市場拡大を続けている。一斉休校や緊急事態宣言などに伴い需要が急増した前年に続き、2021年も、右肩上がりの傾向だ。利便性や食味の高さからリピーターが増え、防災用の備蓄だけでなく、少人数世帯を中心に普段使いにも浸透している。パック数が多く買い置きしやすい多食タイプや、高齢化や健康志向に対応した小容量など、各社は消費者の生活状況に即した付加価値向上を図っている。

〈写真:パックご飯〉

手軽で簡単! おうちイルミネーション ―― (株)青山ガーデン取締役の小川恭平さんに聞く(8面・すまいる)【2021年11月4週号】

クリスマスが近づいてきた。今年は美しいイルミネーションで庭や玄関などを彩ってみてはどうだろうか。ガーデニング用品の販売を手がける株式会社青山ガーデンの小川恭平取締役に教えてもらった。

軽量で扱いやすい電柵設置 獣害対策に団結【11月4週号 広島県】

【広島支局】「女性たちでも、力がいらない、お金もかからない、重労働でもない獣害対策ができる」。熊野町萩原地区で女性5人で活動する「ふぁーむ我花咲〈わかさ〉」は、地区内にモデル圃場4.5アールを設け、2018年からイノシシ対策に取り組む。「女性ならではの団結力は、獣害対策に向いていると思う」と、協力して管理する電気柵などの効果により、18年以降、被害は一度もないという。同グループの代表・庄賀深雪さん(73)は、地域でイノシシ被害の増加が問題となる中、同町と県が主催する鳥獣被害対策講習会に参加。「女性が活躍する鳥獣害対策」について学んだことがグループ結成のきっかけだったという。獣害対策をするに当たり、借り受けた耕作放棄地で草刈りや耕起を行い、モデル圃場として再生させた。その後、同町や県などの指導で電気柵を設置。電気柵は、ダンポール(プラスチック製の支柱)、電線、結束バンドといった軽量で安価な材料を使用し作製した。「この電気柵なら女性でも扱いやすく、1人で簡単に設置できる」と利点について説明する庄賀さん。「講習を受けるまでは、獣害対策は力仕事なので男性にしかできないと諦めていたけれど、柵の設置・管理や、畑に野菜くずを放置しないことなど、私たちでもできることがたくさんあると知った」と話す。現在は、圃場の四方を電気柵できっちりと囲い、定期的に草刈りや柵の保全管理に取り組む。再生した圃場には、同町特産の黒大豆を植え付ける。今年は10月中旬に収穫し、地元小中学校の給食にエダマメとして提供した。同グループのメンバー・住川由子さん(64)は「みんなでおしゃべりしながら作業するのは楽しいし、情報交換にもなる」と話す。活動を支援する同町農林緑地課の諏訪本〈すわもと〉壮太課長補佐は「地域住民が団結してイノシシ対策に取り組む点が素晴らしい。ふぁーむ我花咲の活動をきっかけに、地域で協力して農地を守る活動が広まれば」と期待を寄せている。

〈写真:「作業は大変ですが、みんなでやるのが楽しいので続けられます」と話す庄賀さん(左端)と、ふぁーむ我花咲のメンバー〉

収入保険・私の選択 安心して作物を転換できる【11月4週号 岩手県】

岩手県花巻市 及川 徹さん

父から経営を引き継ぎ、今年で10年目になります。今春までアスパラガスを露地で47アール栽培していましたが、土壌伝染性の病原菌が原因の立枯病に感染してしまいました。アスパラガスの栽培が困難になってしまったため、今年、ピーマン栽培に切り替えました。アスパラガスの収量が激減したため、収入は平年の2割ほどになってしまいました。収入保険には、アスパラガスの連作障害による収入減少への備えと、農業収入の減少を補償してくれるところに魅力を感じて、2020年から加入していました。今回の被害で、加入していて本当に良かったなと身をもって感じました。保険金は、申請後1カ月ほどで振り込まれました。新しくビニールハウスを建てたのですが、早期に保険金が支払われたため、ハウス内に水を引くためのポンプやホースの設置費用に充てることができました。収入保険では、作物への切り替えなどによる収入減少なども補償対象になるので、さまざまなことに安心して挑戦できます。何かに挑戦したくても行動に移せていない方に、収入保険をお勧めしたいですね。農業には自然災害や病虫害がつきものですが、近年大規模化する自然災害や新型コロナウイルスなど、いつ何が起きるかわかりません。さまざまなリスクから農業収入を補償してくれる収入保険は、心強い制度だと思います。今後もさまざまなリスクに備えて加入を続けていきます。

▽69歳▽ピーマン約10アール(ハウス4棟)

(岩手支局)

〈写真:「NOSAI職員に青色申告の書類を提出すると保険料などを試算してくれたので手続きが簡単でした」と及川さん〉